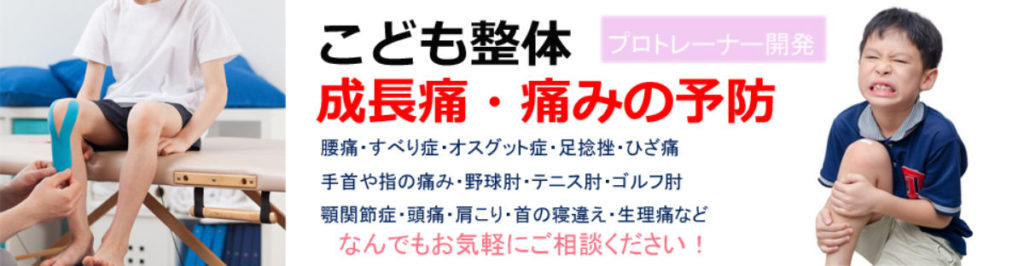

病院に行っても治らない!?

その痛みの原因

![]()

成長痛かもしれません!

成長痛は 子供の体型が急激に変化する

成長段階に起こる痛みをいいます。

【2歳〜6歳(幼児期)】

日中は元気よく遊んでいるのに

夜寝ている時 急に脚(あし)が

痛いといって目を覚まし

泣いたりしますが、痛みは長く続かず

さすってやったり、だっこしたりすると治り

また寝てしまう状態をいいます。

脚にけがや炎症はなく、翌日には何事も

なく跳びはねているという特徴があります。

月に1〜3回の割合でおこり

1〜2年くらい続くことが多いものです。

【10歳〜15歳(青年期)】

思春期を迎えて

体が一番変化をする時期です。

骨の成長を促す成長ホルモンが

一番分泌します。

骨の成長期を迎えた時期に

大腿骨(だいたいこつ)が著しく

伸びますが、それに伴って足のももの筋肉

(大腿四頭筋やハムストリング等)に

負担がかかり

その筋肉が付着する膝(お皿の下)

足の付け根(鼠径部)に炎症や痛みが

起こる症状です。

また背骨や手関節などの軟骨形成に伴い

神経感覚の反応が過敏になるため

全身の節々に痛みが点在する場合も

あります。

ホルモンの分泌時期が一番体型が変化します

成長痛の原因とは?![]()

【2歳〜6歳(幼児期)】

日中に運動した後の、単なる脚の疲労感を

まだ十分にことばで表現できない幼・小児が

もっとも表現しやすい「痛み」という

言葉を使って訴えているものと

考えられます。

夜に訴えることが多いのは、昼間とちがい、

就寝時や睡眠中には子どもの心の抑制がとれ

「痛み」を訴えやすい時間帯になるから

でしょう。

また、家庭や学校を含めた生活環境の変化

や心理的ストレスによる、心や睡眠の

軽い障害が「痛み」として表現されたとも

考えられます。

たとえば次子の誕生、入園・入学などの

集団生活の開始、過度の運動などが

それにあたります。

また、この脚の痛みを訴える子供達は、

全身の関節がゆるい

関節弛緩(かんせつしかん)の事が多く

そのため運動が負担になっていると

思われます。

【10歳〜15歳(青年期)】

成⻑痛は、⼀般的に知られている名前ですが

医学的に確かな成⻑痛の定義は

なされておらず

原因も不明とされています。

成⻑期の⼦供に多くみられる痛みの症状の

総称であって

明確な病気の定義

ではないのです

成⻑痛の原因として考えられる理由に

⾻端線の成⻑が上げられます。

成⻑期の⼦供は、⾻端線が想像以上の速さで

成⻑しています。

この成⻑過程で⾻端線(軟⾻部分)において

何らかの痛みが⽣じており

これが⾜や関節などの痛み原因と

なっています

また、急激な⾻の成⻑によって腱を通じ

筋⾁が引っ張られるようになります。

これにより⾻と筋⾁の結合部分に炎症などが

⽣じて成⻑痛につながっていることも

理由の⼀つとして考えられています。

特に発症の頻度が増すのは、スポーツです。

バスケットボールやサッカーなどは、

膝の曲げ伸ばしをする際にストレスが⽣じ

発症する場合が多くなります。

また腰痛などは腰や体幹の回旋を繰り返す

野球。テニス。ゴルフ。

腰の伸展。跳躍をして着地を繰り返す

バレーボール。バスケットボール。

陸上の跳躍競技などの故障で多くみられます

またラケットなどを使う競技では

関節が未成熟な段階で

限度を超えて使いすぎる

と痛みやしびれの症状が起こります。

主な成長痛の特徴

![]()

・夕方もしくは夜間に痛みが強くなる

・膝のお皿の下に痛みが出る

・股関節周辺に痛みが出る

・足の甲や踵の周辺

(アキレス腱、足裏など)に痛みが出る

・手首や肘周辺に痛みが出る

・腰に痛みが出る

・首や肩周辺に痛みが出る

・足の指に痛みが出る

・運動時やスポーツ後に痛みが

強くなる

・心理的ストレスや生活環境の変化

で痛みが出る。

・痛む場所をさすったり、温めたり

抱っこしたりすると治る

・病院の診察で原因不明と言われた。

薬が効かない痛み

成長痛の代表的な症状![]()

・オスグット症

・腰椎すべり症

・肘内障 野球肘

・脊柱側彎症

「オスグッド病」は

「オスグッド・シュラッター病」

とも呼ばれ、主に成長期である小学校の

高学年から高校生の子供に発症する

障害の一つです。

膝の皿(膝蓋骨)の指3~4本分程度下の部位

に痛みや腫れ、熱感を認めます。

できるのが特徴です。症状は片足(特に軸足)

と呼ばれる太腿の前部分にある筋肉は

膝蓋骨 (膝の皿)と膝の下の脛骨に

付着しています。

膝蓋腱(しつがいけん)と呼ばれます。

膝を曲げたり伸ばしたりしています。

かかる部分ですが、脛骨は10代では

まだ成長過程であり、完全な骨ではなく

軟骨です。

脛骨の付着は強固なものではありません

大腿四頭筋(膝蓋腱)と脛骨の付着部に

集中して、その付着部が剥離して

しまうことがオスグッド病の原因です。

盛り上がり(隆起)として現れます。

スポーツ障害です

・ストレッチ(足のモモを伸ばす)

・関節、筋肉の調整

(子供整体オススメ)

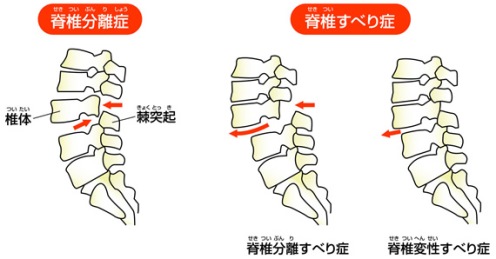

腰椎すべり症とは

推骨が前方にずれた状態で

腰椎変性すべり症と腰椎分離すべり症

があり

なる腰痛が主な症状ですが

現われる事があります

ことが多い

ジャンプや腰の回旋を⾏うことで

腰椎の後⽅部分に⻲裂が⼊って

起こります。

スポーツの練習などで繰り返して腰椎を

そらしたり回したりすることで起こります

スポーツ選⼿では30〜40%の⼈が分離症に

なっています。

分離症は10歳代で起こりますが

それが原因となって、その後徐々に

「分離すべり症」に進⾏していく

場合があります。

腰椎すべり症

腰の形成不全している。

などにより背骨が変位してしまう事によって

腰椎すべり症を起こしてしまいます。

スポーツでの転倒。

スポーツによる激しいコンタクトや接触。

交通事故や怪我など、腰に大きな力が

加わる事によって腰椎が骨折する事で

支えがなくなることをきっかけに

起こる事があります。

・物理療法(牽引、電気療法など)

・腰部矯正(子供整体がオススメ)

背中側から押す事は厳禁です!

肘内障とは、肘の骨の一部が靭帯から

外れて、肘の関節が亜脱臼している

状態のことです。

関節から骨が完全にずれる完全脱臼とは

異なり、少しだけずれています。

肘内障は痛みを伴い、腕の曲げ伸ばし

が難しくなるため

子供が腕を動かせなくなったり

腕が痛くて泣いたりしている時は

肘内障が疑われます。

子どもが急に腕を引っ張られると

橈骨がこのバンド状の靭帯から

抜けて亜脱臼を起こしてしまいます。

幼児の間は骨や関節の発達が未熟で

橈骨の引っかかり(橈骨頭)も

小さいためバンド状の靭帯が

抜けやすいのですが、骨や関節が

発達する小学生以降には、

小児肘内障はあまり見られません。

・手をつないで子供を持ち上げる

・手を急に引っ張る

・寝相の悪さで起こる

・怪我や外傷

【対処法】

・整復(関節の徒手療法)

・固定(ギブス装着)

なるべく早期の対応が良いです。

放置したり、対処が悪いと

癖になり、何度も繰り返すようになります

繰り返し行われる「投げる動作」

「ラケットなどを振る」運動で

肘の靭帯や関節に変位が起こり

炎症などによって痛みが強くなります。

主な原因として、過剰な投球数などの

肘の酷使による疲労が考えられる。

野球における投球動作は、前腕と手部を

後方に残しつつ、肩関節及び肘関節が先行し

肩甲下筋、大胸筋、広背筋、大円筋を

収縮させながら、肩関節は90度外転位

で回旋運動を行う。

棘下筋及び小円筋は上腕骨頭を固定し

肩甲骨は胸郭に固定された状態となる。

このような投球動作において肘関節は

極度に外反を強制され、同時に前腕屈筋群は

強く収縮する。

そのため上腕小頭と橈骨近位頭では

圧縮ストレス、上腕骨内側上顆では

伸縮ストレスが負荷となり

これが反復されるため特に筋腱起始部には

微小断裂を生じる。

修復過程での修復機転が継続投球

によって阻害されることにより

極度の痛みや機能障害を発生させる。

特に、カーブなどの腕を捻りながら

投げる変化球は肘への負担が大きく

野球肘になりやすい。

成人期であれば通常は骨変化は

見られないが、特に発育期では

内側上顆核の変形・肥大・分離

・骨端線の拡大などを生じることが多い

投球フォームに無理がある事も考えられる。

フォームの欠点は人それぞれであるが

多くの場合、投球のリリースの際に

上体が開いている

(正面を向いてしまっている)事により

肘が体から遠くを通り、肘にかかる負担

を大きくしていることによる。

野球肘による損傷は3段階に分けられる。

- 軽度(1度、mild)

– 痛みの発生から約2週間で腫脹や圧痛も

軽微であり、前腕屈筋の抵抗下の

自動的収縮(手関節の掌屈の動作)

の際に疼痛の増強がみられるが

X線検査では変化が見られないもの

をいう。 - 中度(2度、moderate)

– 腫脹や圧痛が顕著であり、他動的伸展

(手関節の背屈の動作)や前腕屈筋の

抵抗下の自動的収縮の際に疼痛の増強

がみられ、X線検査でも変化が認められる

ものをいう。 - 重度(3度、severe)

– 患部が腫大しており、顕著な圧痛と

運動制限を訴えており、他動的伸展や

前腕屈筋の抵抗下の自動的収縮が困難または不能なほどに疼痛があるものをいう

重度になるとX線検査の際に骨端軟骨層の

拡大や関節遊離体(関節鼠)の存在など

顕著な変化が認められる。

限度を超える使い方をすると関節を覆う

軟部組織がはがれてしまい

運動制限が起こります。

確認して決して無理をさせる事のないよう

スポーツを楽しむようにしましょう

将来に渡って痛みや動きに制限が

起こります。

また競技に復活させる事は可能です。

目先の成果に囚われず、治療に専念させましょう。

(軟部組織の緊張を緩和)

(子供整体がオススメ)

弱い部分で起こりやすいです

左右に曲がり、ねじれも加わる病気です。

機能性側弯症と構築性側弯症の大きく

2種類に分けられます。

「肥満」、または椎間板ヘルニアなどの

病気によって一時的に側弯が起こるもので

“脊椎のねじれ”はみられません。

大きな負荷をかけている人

障害を持っている人

生じるものです。 その多くは原因が分からない突発性側弯症で

脊椎側弯症全体の約70%を占めます。 これは学童期、思春期 の子ども

(特に10代の女子)に多く見られ

成長とともに徐々に進行します。

「乳幼児側弯症」「学童期側弯症」

「思春期側弯症」に 細分化されます。

:生まれつき脊椎に異常があるもの

:ポリオ(急性灰白髄炎)等に伴うもの

:脳や脊髄異常に伴うもの

:筋肉異常によって姿勢が保てなくなり

発症する

:マルファン症候群という

遺伝障害に伴うもの

内臓にも症状が起こる

生まれ変わる速度も速いため

感覚によるところも大きいので、自己申告が

「慢性化」することがあるため

成長段階での「痛み」は

早期に治す事をオススメします。

「経過観察」がメインになるため不調を

突き止めて、それを改善するための

指導は行ってはくれません。

■ 運動負荷

(過剰負荷・運動不足も問題)

■ 栄養バランス

(偏食・ジャンクフード・甘味料など)

■ 睡眠時間

(夜更かしによる、成長ホルモン低下)

■ 姿勢

(日常のだらしない姿勢が骨格を歪める)

■ 心理ストレス

(ストレスによる自律神経の不調)

■ 薄着

(血行不良による基礎代謝低下)

■ 環境

(環境ホルモンによる体内調整力低下)

■ 遺伝的要因

(先天的障害)

それを指導、矯正してくれる

専門家に相談することを勧めます!

お子様一人ひとりの健康状態に合わせた

施術方法で「心身の健康バランス」を

整えて「成長痛」などの不調を解消します

レクチャーします。

の資格を持っており子供の「身体構造」

「運動プログラム」「成長痛」について

「病院に行っても解決しなかった」

お気軽にご相談ください

あります。

その豊富な経験を頼って北海道および

道外からもご相談にこられます。

【札幌スポーツケア治療室】

札幌市東区北24条東16丁目1−3

弘栄ビル2階

地下鉄東豊線「元町駅」1番出口徒歩1分

駐車場あり 高速IC「伏古」下車7分

当日の予約は困難になっております。

お早めにスケジュールお申し込みください

地下鉄元町駅からのアクセス

治療院の駐車場

札幌、旭川、帯広、恵庭

登別、東京、大阪

全国から来場されています!

札幌スポーツケア治療室

札幌市東区北24条東16丁目1−3

弘栄ビル2階

地下鉄東豊線「元町駅」徒歩1分

駐車場あり

完全予約制 月日祝日は定休日

火・金・土 10時〜18時

水・木 10時〜21時

施術料金 5000円

初診料 1000円

子供料金 (高校生以下)

3000円

予約フォーム▶︎

お問い合わせフォーム▶︎

当院のブログ毎日更新中!

LINE@登録で最新の情報ゲット(登録無料)

Copyright (C) 2023 札幌スポーツケア治療室 All Rights Reserved.